#1 : Problèmes des modèles transmis

Pour commencer et pour faire suite à la demande de la Dirif lors de la réunion du 14 décembre concernant le signalement des rues manquantes et problèmes de circulations sur les modèles transmis, voici les zones incriminées (redite du mail du 15 décembre 2017) :

- Rue de Saint-Denis (dans le prolongement direct de la rue Ampère vers Saint-Ouen) : le modèle indique des flux de circulations à double sens, alors que la voie est à sens unique depuis de nombreuses années (cf fig 1).

- Boulevard Finot : qui va être raccordé de façon certaine à la rue Ampère durant la période préparatoire aux JO et qui deviendra un axe majeur de circulation. Pouvant servir de « barreau de liaison sud » de par sa situation géographique et sa faible densité de population. (cf fig 2).

- Absence d’une voirie pourtant validée dans Universeine : voirie à la limite nord de la cité du cinéma dans le prolongement de l’Allée de Seine. (cf fig 3).

#2 : déploiement réel des trafics en fonction des variantes et des zones géographiques

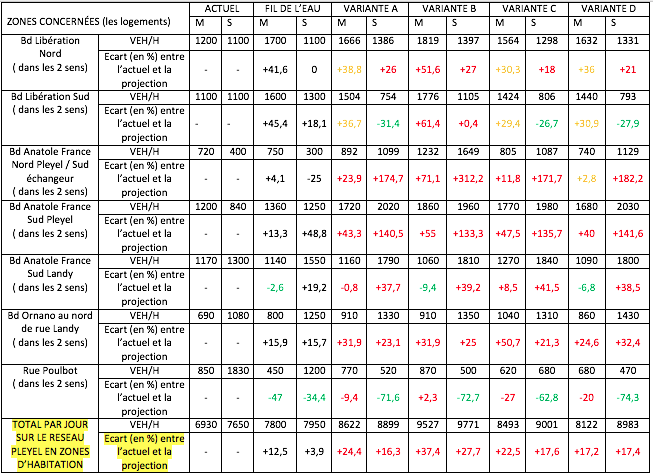

Dans les tableaux présentés en réunion publique, les pourcentages sont exprimés par rapport aux résultats du fil de l’eau.

Or, pour comparer les impacts des variantes en terme de « mieux ou moins bien que ne rien faire », il faut les comparer à un même référentiel, c’est-à-dire l’actuel.

Nos chiffres s’appuient sur les modèles fournis en carte. Ils se recoupent (à plus ou moins 1%) avec les autres données transmises au fil de la concertation par la Dirif.

Nous séparerons les rues bordées d’école et d’habitations (les « zones de vie ») de celles qui sont sur des zones sans aucun logement ou dédiées à des projets d’activité tertiaire.

Ces dernières sont également celles qui, aujourd’hui, servent à décharger l’échangeur A1 de Porte de Paris.

Ces tableaux montrent donc la tendance générale sur les différents secteurs, avec une charge de trafic journalier supportée, selon la projection envisagée (actuelle, fil de l’eau ou complétude/fermeture).

En orange les chiffres qui sont moins péjoratifs que le fil de l’eau mais supérieurs à l’existant, en rouge les modèles qui sont plus délétères que le fil de l’eau et en vert les modèles qui ont une meilleure pacification que la situation actuelle.

Sur ce premier tableau, on observe des choses très intéressantes : par exemple, grâce à la deuxième ligne du tableau ci-dessus, on peut voir que la complétude de l’échangeur (quelle que soit la variante) amène 60% d’augmentation du trafic sur le bd de la libération aux abords des habitations ET que le barreau prévu derrière la rue du docteur Poiré (par les variantes A, C et D) écoulerait 50% de ce trafic.

En effet, les 30% des variantes A, C et D sont, en réalité divisés par deux par rapport à la variante B grâce aux 30% passant par le barreau en arrière des habitations. Les chiffres correspondent parfaitement.

A noter que le phénomène de shunt sur la rue Faraday/Watt, liés à la surcharge du réseau, ne sont pas représentés ici. Mais il crée une charge pouvant dépasser les 500 véhicules par heure dans une zone résidentielle. Zone qui n’est le siège d’aucun trafic à l’heure d’aujourd’hui.

Les pollutions augmentent donc massivement aux abords des « lieux de vie », quelle que soit la variante, par rapport au fil de l’eau. Deux à trois fois plus le matin et jusqu’à neuf fois plus le soir.

On peut raisonnablement penser que la fermeture de l’échangeur A1 de porte de Paris seule apaiserait mieux le réseau local. De même, laisser l’échangeur Pleyel en l’état n’aggraverait pas sensiblement la situation future autour des zones d’habitations.

Il est donc nécessaire de produire un modèle de circulation projetant la fermeture de l’échangeur A1 porte de Paris sans modifier l’échangeur Pleyel pour confirmer ou infirmer cette observation.

Pour le reste du secteur analysé lors de la réunion de concertation du 14 décembre 2017 :

Sans modification des variantes, ce projet revient donc à continuer de « faire de l’autoroute en ville ».

Le problème de Porte de Paris sera simplement déporté vers la zone Pleyel/Landy. Zone à plus forte densité de population et qui va croitre d’ici à 2030. Ceci représente un danger pour le bon développement du quartier mais surtout pour la santé de la population.

Si la variante E présente également des contraintes, aucune n’est techniquement insurmontable. Il convient donc d’en comparer ses effets à la lumière de ces mêmes tableaux afin de saisir les impacts pour chaque compartiment du réseau par rapport à ses concurrentes portées par la Dirif.

On notera que la présentation des flux par la Dirif, (dans son document complémentaire « étude de trafic ») lors de la dernière réunion de concertation publique, aura pu entraîner une grande confusion dans la compréhension globale de ces chiffres pour des non-sachants.

Le mélange de tableaux et diagrammes sur cartes ainsi que des circulations à double sens puis séparées par direction présente une complexité stupéfiante pour une note de synthèse.